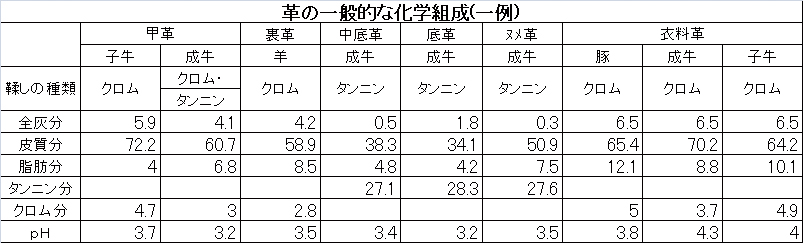

一般的な化学組成

製造工程でコラーゲン以外のタンパク質は除去される。これに鞣剤、染料、加脂剤が付加され、革表面に仕上げ剤が塗布される。

鞣しの方法等により革の化学組成は異なるが一般的な化学組成を以下に示す。

この図をクリック

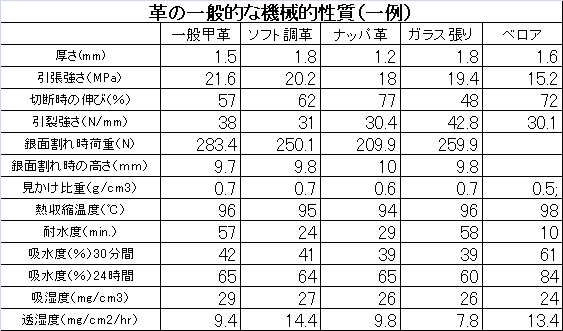

一般的な機械的特性

一般的な機械的特性

革の機械的特性は厚さを基本として引張強さ、引裂強さ、切断時伸び、7kg荷重時の伸び、銀面割れ高さ、荷重、屈曲性等々がある。

革の厚さは薄くすることが できても厚くすることはできないため、JIS規格でも動物の種類ごとに示されている。

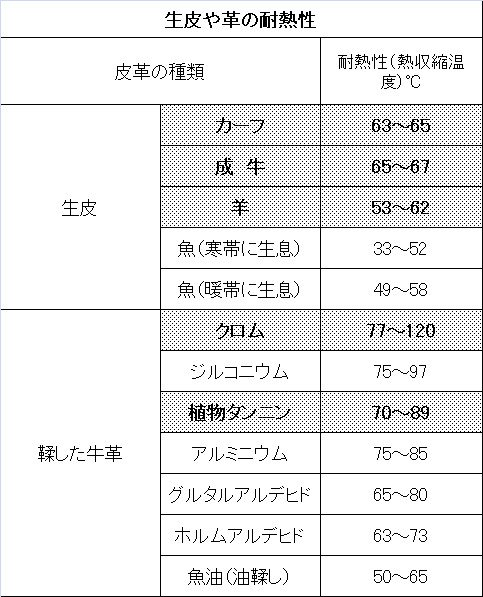

熱的特性

皮の耐熱度は動物皮によって異なるが、鞣しを行うことによって革の耐熱性は上昇する。

しかし、鞣し剤の種類、鞣しの程度により異なってくる。

一般的にクロム鞣し革は77~120℃、植物タンニン革は70~89℃、ホルムアルデヒド鞣し革は63~73℃、油鞣し革は50~65℃、

これらの耐熱温度は湿潤状態で測定されたものであり、乾熱状態では耐熱度は高くなる。

一般的な機械的性質を以下に示す。

この図をクリック

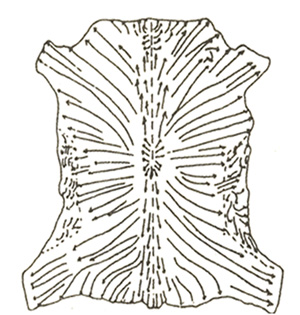

動物皮の線維の流れ子牛皮の繊維方向

動物皮の線維の流れ子牛皮の繊維方向

動物の繊維の流れは本質的にほぼ決定されている。

また、皮の部位によって繊維の密度に大きな差がある。

例え ば、背部や尻部では密度が高く、腹部や脇部では密度が粗く強度も弱い。

動物の種類、年齢、性別などのよっても大きく異なる。

更に、鞣し方法、柔軟さを付加するために行う機械的な操作等によっても影響を受け、革の機械的特性に変化をもたらすが、

一般的に革繊維の流れに垂直の方向では、引張強さは小さく伸びやすい。

反対に流れに平行の方向では引張強さは大きく伸びにくくなる。

この図をクリック

吸水性

吸水性

コラーゲン繊維自身は高親水性である。

鞣し剤や加脂剤も親水性のものが多いため、合成繊維に比べて革は圧倒的に多くの水を吸水する。

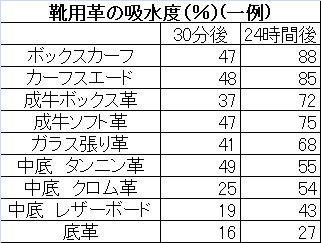

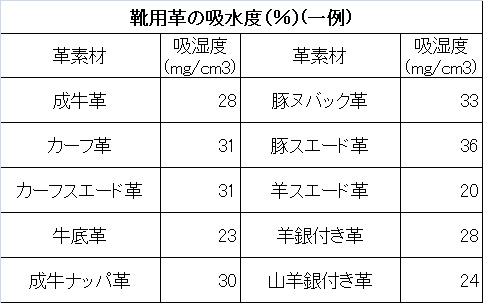

靴用革の吸水度の一例を示す。

牛革でも成牛革よりも子牛革の方が吸水性は高い。

この吸水性は仕上げ方法、鞣し方法などにより大きく異なる。

また、鞣し工程や仕上げ工程で行う防水処理、 撥水処理によっても大きく異なる。

さらに、腹部の繊維構造が荒い部分は吸水性が高く、緻密な部分は吸水性が低い。

吸水性は革の耐水性や吸湿性などとも大きく関係し、革製品の特性に大きく影響する要素である。

この図をクリック

吸放湿性

吸放湿性

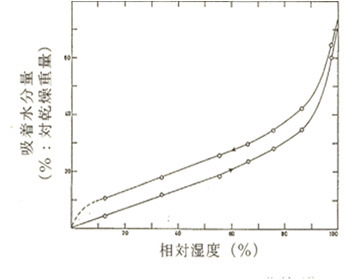

コラーゲン繊維中の水酸基、アミノ基、カルボキシル基などの親水性基が分子を引き付け、

分子間で水分の受け渡しが行われ、また、繊維間で毛管現象があり良 好な吸放湿性特性を有している。

このように革が湿度の変化によって水分を吸収したり放湿したりする現象を「革は呼吸する」とたとえ、革のもっとも大きな特徴である。

水分が多くなると伸びやすく強度も増加するが、多少の面積変化も生じる。

この図をクリック

この図をクリック

熱的特性

皮の耐熱度は動物皮によって異なるが、鞣しを行うことによって革の耐熱性は上昇する。

熱的特性

皮の耐熱度は動物皮によって異なるが、鞣しを行うことによって革の耐熱性は上昇する。

しかし、鞣し剤の種類、鞣しの程度により異なってくる。

一般的にクロム鞣し革は77~120℃、植物タンニン革は70~89℃、ホルムアルデヒド鞣し革は63~73℃、油鞣し革は50~65℃、

これらの耐熱温度は湿潤状態で測定されたものであり、乾熱状態では耐熱度は高くなる。

この図をクリック